|

|

RUI MOREIRA: TRANSEMIGUEL PINTO2025-04-27

Escadinha do céu. Em Big Black I, o negrume das lianas cerra-nos a vista ao branco do fundo. O peso e a precisão das suas folhagens, não nos impedem de ver nelas uma presença espectral. Não diríamos simbólica por nelas não haver uma transferência de sentido da imagem para uma abstração – vemo-las, ainda, como plantas - mas parece-nos já inegável a vontade de constituírem uma iconografia. Pouco antes, vimo-las na superfície de Eclipse I, moldando o negro de outra paisagem vertical. O símbolo afirma-se, não pela transposição de um significado por meio de uma outra representação, mas por uma constância, uma repetição do motivo, que o torna produto de uma linguagem. É fundamental ao trabalho de Rui Moreira a construção de uma linguagem, de uma marca identificável. A sua intimidade, o aparente segredo da sua obsessão, é revelado pela autoconsciência, pela recorrência premeditada com que determinado elemento figura no desenho. É a essa vontade iconográfica que aponta o Transe da obra (e da exposição). O texto de João Pinharanda define-a como uma mitografia, cujo sufixo aponta à escrevência do desenho. De facto, a obra de Moreira é atravessada por um interesse, pelo menos, mitológico: vemos nessa planta uma espécie identificável, cuja designação popular encontrámos ser Escadinha do Céu; através da repetição, a mitologia estabelece-se, sobretudo na figuração, e nas suas interseções extra-humanas, sejam elas divinas, ou simplesmente anti-naturalistas: apocalípticas ou utópicas? Numa exposição atravessada pelo espectro da paisagem, o verde aparece, apenas, em dois momentos: em vários dos tondi de À procura do tempo perdido I, especialmente nas asas de duas figuras; e já perto do fim em Execution: Zaratustra Style, também nas asas de um anjo-demónio, semelhante ao inscrito no círculo central da pintura anterior. A exclusão do verde é demonstração de uma teimosia destas composições, de como evitam um impulso naturalista. O processo iconográfico de Moreira é moroso, e converte os motivos mais díspares a uma forma semelhante, vejamos neles sugestões de caretos (nos vários Sem Título, na última grande sala da exposição), ou as obsessivas cruzes em movimento, como se Malevich tivesse conhecido Artur Rosa. A forma define-se, com poucas variações, por um fundo branco onde se implanta uma cor por composição, opostas quando em conjunto (o habitual binómio azul/vermelho), ou o preto. Nas raras vezes em que os tons são outros, como o laranja ou o amarelo, parecem-nos variações de cores previamente definidas: transbordam de luz. Não há um passo em falso. Esta premeditação, cujo anti-naturalismo converte as representações desenhadas à ilusão de imagens impressas ou gravadas (as ondas-montanhas, logo em Os Desertores, onde se guardam resquícios de estampa japonesa) são, simultaneamente, a causa de uma ausência de pathos. A imagem oculta o traço que revela a mão humana (como nos ensina, todos os dias, o digital). Este gesto de devoção à prática imaculada do desenho, sem desvios, converte os trabalhos, paradoxalmente, a uma apatia que, por entre referenciações externas, impede um envolvimento emocional, para além da apreciação de um inegável domínio técnico. A mitologia despe-se de gravitas. E porquê? Façamos sermão.

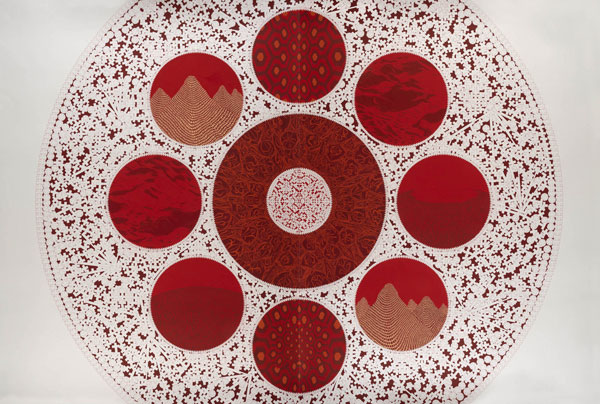

1. Querendo-se íntimo, secreto, o Transe de Rui Moreira é atraído pela descodificação, assente em referências externas. As cruzes, que vemos logo ao começo, nas alérgicas mandalas de Sem título (nove círculos), ora afastam-se (fazendo-se Malevich, ou Brian Clarke), ora aproximam-se (fazendo-se dentes de uma chave). Quando se tridimensionalizam, são peças de um puzzle, contaminando de mancha e movimento as abstrações inscritas em cada um dos círculos, apelando à decifragem. A perceção que temos delas determina-se consoante a nossa aproximação: caos contagioso, ou uma profusa renda de bilros. Os paralelos com tecidos são vários: nos vários Sem Título no corredor introdutório da exposição, as composições cruciformes compõem um naperon quase digital. Há piscares de olho mais evidentes: em A Máquina de Emaranhar Paisagens VII, Moreira replica, num dos círculos da sua mandala, o padrão da carpete de The Shining. Em Roda-Viva lembramo-nos, ainda, de Kubrick nos alucinatórios círculos de cor, que tanto parecem dever a uma sequência central de 2001, como à iconografia do construtivismo russo, num futurismo preso ao passado. A Ásia é um espectro constante: não só na bidimensionalidade estampada dos desenhos a duas cores, como na recorrência de determinados elementos figurativos: em Stella Maris II, e em várias obras da sala vermelha da exposição, é inevitável a recordação das lanternas de papel que permeiam a cultura de vários países desse continente, quer em contextos ritualísticos, quer como simples objetos de curiosidade. Porque é que Moreira os evoca? Além de uma curiosidade formal pelo objeto (a inevitável aproximação a olhos, quando vistas de dentro, outro elemento constante), é impelido por mais uma dobra. A interseção entre o símbolo e o olho parece apontar a uma interioridade, à demora de um processo autorreflexivo, que vai ao encontro da prática quase xamânica do seu trabalho. A cura como um espelhamento. Num mundo em permanente turbilhão social e político, não podemos deixar de ver este gesto como idealista, até ingénuo. Moreira desenha como quem sara, e fá-lo, através de uma invocação de símbolos exóticos a que olha inevitavelmente, de fora, como um estrangeiro, convencendo-se que lhe pertencem: converteu-os à sua linguagem.

2. Porquê a bidimensionalidade? Moreira pinta o branco como uma essência, um anti-vazio, onde não poderia colocar o negro, ao negar-lhe uma cosmogonia. O branco é conduzido, no seu desenho, até à sua estrutura-base: a junção do espectro da luz visível, que tudo compreende, contraditório no seu aparente vazio. Nos melhores momentos da exposição, lembramo-nos, mais uma vez, da arte japonesa: Maruyama Okyo, e o seu Cracked Ice, no modo como o branco impõe uma atmosfera que tensiona a representação, mas, simultaneamente, lhe permite respirar; são especialmente belas as Seascapes, onde o branco é uma incógnita em que reside o essencial da composição: o horizonte da paisagem, as possíveis ondas que viriam contra uma possível costa, rendilhada a caneta (ou serão estas as ondas?). Deste branco tenso, dialético, que esconde e simultaneamente representa, passamos para o branco como ponto de partida, folha de papel, seriado. É nele que se inscrevem os símbolos – as cruzes, os círculos, ou os fundos da paisagem. Não deixa de compreender uma tensão, pela negação de uma dimensão perspética que permite a profundidade da imagem. Nas obras figurativas, a bidimensionalidade que convoca é frustrante, como uma auto-sabotagem, a consciencialização de um impedimento de aceder à paisagem que se representa. É aí que se estabelece a linguagem de Moreira. Mas ao invés de uma intimidade, a que a obsessão da sua prática aponta, a reflexão que sugere parece-nos ir mais ao encontro da banalidade da imagem comodificada, para sempre repetida, sem traços desviantes. Em Sou um gigante perdido numa floresta a arder, o que é que nos impele? A intensidade dos girassóis azuis, patologicamente minuciosos. O interesse inicial de uma planura quase fauvista, a lembrar os últimos trabalhos de Matisse. Mas o frustrante branco, já distenso, conduz a composição a uma neutralidade impressa, controladíssima, nunca permitindo um rasgo além do necessário. As suas paisagens são perfeitas, demasiado perfeitas, mesmo que emaranhadas. Lembramo-nos do trabalho de Pedro Gomes, onde a apatia de um semelhante branco parece testemunho de uma comodificação seriada da imagem; em certos momentos mais abstratos, vem-nos à memória os traçados robóticos de Leonel Moura; paradoxais comparações numa obra feita de labor contínuo, e de um cansaço que se transcende.

3. O Transe é aparente, mas vago. A que corresponde? À repetição minuciosa que denuncia o labor, à vontade cinética que, por vezes, nega a bidimensionalidade acima elencada. Destacamos Quando o segundo Sol chegar VI, uma composição de claridades e opacidades, onde a diferença tonal cria uma ilusão perspética. Vemos mais um olho, abstrato, como um espelhamento da nossa perceção, essencialista, querendo-se vital, turrelliano. É a exposição no seu momento mais extático, declaradamente hipnótico. É a um semelhante transcendente que apontam os trabalhos figurativos. Talvez a obra que melhor o demonstre seja a supracitada Em busca do tempo perdido, onde na mandala se inserem figuras mitológicas como produtos de uma iconografia pessoal: histórias trágicas, telúricas, que apontam a uma ideia de sublime; a mandala enquanto símbolo de unidade, de absoluto, carimbada a uma fantasia, que desnaturaliza algo que se quer humano, num limbo transitório. É inevitável vermos, nesse transe, para além da metáfora à prática de Moreira, um conceito exótico, que se determina através da referência ocidentalizada a lugares-comuns de uma ideia de espiritualidade, assente num problemático primitivismo. Espiritual é uma palavra em desuso em determinados contextos, e banalizada noutros. É pertinente como o texto de Pinharanda nunca a evoca, preferindo dimensões como a utopia, ou a ancestralidade. O espiritual parece-nos o conceito-chave à obra de Moreira, em todas as suas contradições atuais – o seu gesto determinante e guiador de um processo ou modo de estar, a banalização do seu significado, o exotismo que ainda carrega. Moreira sabota esta ingenuidade através da ironia punk dos títulos (Nosso Senhor dos Suicidas - em cuja composição se reproduz uma escultura do autor, patente à entrada da exposição - ou Nossa Senhora do Aborto), lembrando as obras da sua constante ambiguidade.

O que fazer de Transe? A primeira mostra antológica de Rui Moreira não deixa de ser uma oportunidade rara de descoberta do seu trabalho – e, talvez, até, de ganhar fé (porque é disso que se trata) num certo impulso artístico, em vias de extinção: o da crença no desenho como matéria-prima, submetendo o real aos artifícios da representação; a do artista como feiticeiro, alquimista, ou xamã. Conceitos mágicos, ainda que mornos. Os olhos dos peixes de A noite (Os telepatas) brilham de calor. Nas suas escamas, vemos outro momento de verde na exposição, ambíguo ao ponto de não o termos considerado anteriormente. Na composição aglomeram-se muitos dos motivos que observámos ao longo da mostra: as lianas celestes, as ondas-montanha, o deus indecifrável, a abstração que rompe a figuração. Os peixes são os elementos estranhos: de olhos abertos, vibrantes, perfeitamente delineados, nadam sobrepondo-se às ondas, nunca penetrando nas águas.

:::

Transe reúne cerca de 80 obras de Rui Moreira, feitas ao longo dos mais de 20 anos de carreira. Para visitar até 2 de Junho, no MAAT.

|