|

|

CINEMA ECOLÓGICO: ECOCRÍTICA, ABORDAGENS E EMOÇÕES NO CINE-ECO SEIA | PARTE I: CONSUMISMO E COLONIALISMO: DEPRESSÃO APOCALÍPTICAINÊS FERREIRA-NORMAN2024-11-22

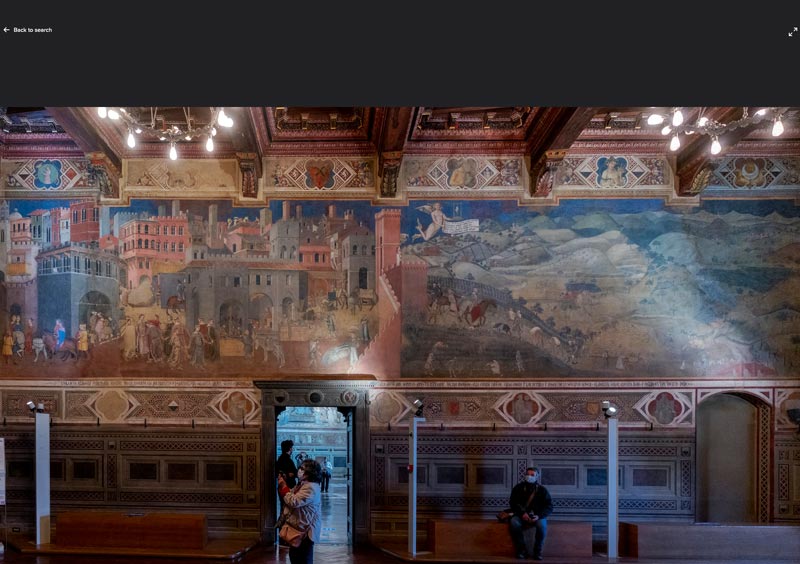

Entre os dias 10 e 18 de Outubro, realizou-se o 30º Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela. Estive presente em 7 dos 9 dias, e tive a oportunidade de ver mais de metade das propostas deste evento, conversar com especialistas, ouvir realizadores, entrevistar investigadores, e volto inundada de conhecimento e emoções. Quero partilhá-las convosco, em duas partes. O cinema na minha vida tem sido uma arte mais próxima do que a 7 graus de distância. Já me aventurei na criação de vídeo-performances, animação e videoarte (inclusive uma curta selecionada para o concurso de Curtas-Metragens em Língua Portuguesa do Cine-Eco de 2021) e enquanto consumidora, tive a sorte de viver muito perto da Close-up, uma videoteca em Londres Este que me proporcionou o acesso a muitos filmes independentes de todo o mundo, muita Art House e cinema avant-garde. A minha apreciação pelo cinema vem de uma vontade de quebrar regras ditadas por Hollywood, especialmente o questionamento da figura do herói e de tramas alicerceadas em alcançar objetivos heroicos. Sou definitivamente estimulada por um jê-se-sai-quois plástico, com fortes mise-en-scènes e espírito de experimentação. No cinema narrativo, a força política do natural, o mundano e o bizarro da vida, e os detalhes que manipulam o tempo e nos fazem vibrar são poesias e temas que me interessam. Por outro lado, enquanto artista-plástica, produtora cultural e entidade cívica, tenho mantido uma atividade algo ativista no campo ambiental/ecológico, sendo que defino ativista como alguém que aciona medidas para um determinado fim ou causa. O Cine-Eco teve isto e muito mais. A programação fílmica a cargo de Tiago Alves, Daniel Oliveira e Cláudia Santos incluiu o documentário, a docu-ficção, a ficção, as longas-metragens, as curtas, a videoarte, a animação, os clássicos, e estes desdobraram-se em subgéneros como o drama, o filme de viagem, estudos biográficos, a parábola, o filme pedagógico, o experimental, e a ficção científica. Isto aconteceu não só por preocupação curatorial, mas também por um certo zeitgeist, diz Oliveira, que este ano se materializou mais evidentemente, numa primeira leitura, através da nossa relação com a biodiversidade animal, assim como nas várias abordagens para falar de um tema recorrente no Cine-Eco, a água. Isto manifestou-se por exemplo na programação extracinematográfica, com a presença da exposição ‘O Estado da Água’. No entanto, depois de estar uma semana a ver filmes vindos de 6 continentes, posso dizer que ‘o espírito da época’ neste festival teve outras correntes niche com várias nuances fortes que têm vindo a emergir no discurso sociocultural recente. Falo especificamente da questão da colonização da natureza e suas implicações políticas e comunitárias, como também o reconhecimento de uma complexidade assombrosa, onde todo o interseccional facilmente se torna apocalíptico. Há muitas definições de cinema ecológico, e Carlos Teófilo, frequentador de há 30 anos e membro fundador do Cine-Eco, jurado das Competições Internacional de Curtas e Médias-Metragens e Panorama Regional desta edição, reconta uma definição que lhe foi passada há muito tempo aquando comentava a longa-metragem portuguesa ‘Lindo’ de Margarida Gramaxo: ‘o filme ambiental deteta o problema e expõe a solução’. Por outro lado, Ágata de Pinho, jurada da Competição Internacional de Longas-Metragens, sente que o cinema ambiental não tem necessariamente de nos dar alguma esperança, mas sim ‘perceber como nós estamos a transformar o mundo (...), como entendemos a paisagem, e como outras perspetivas se relacionam com um mundo em transformação’ [1]. Em ‘Toward an Eco-Cinema’, Scott MacDonald sugere que o papel fundamental do cinema (experimental) ambiental, é ‘re-treinar a nossa perceção, de forma a oferecer ao público uma alternativa às formas media convencionais’ [2]. Ele vai ainda mais longe, e sugere que o cinema ambiental pede ao público que use ‘esta envigoração cognitiva para propósitos politizados’ [2]. Petr Lom and Corinne van Egeraat, realizador e produtora do filme ‘I am the River, the River is Me’ cumprem precisamente esta visão de cinema ambiental. Filmado na Nova Zelândia e co-produzido pelo seu protagonista, o rio Whanganui, este filme relata através de uma viagem de canoa com Ned Tapa, um dos guardiões Maori deste rio, e Brendan Kennedy, Tati Tati, Latju Latju, Weki Weki, Wadi Wadi, Mutti Mutti, Yita Yita, Nari Nari ancião aborígene, seus parentes e a equipa de rodagem, a batalha de 150 anos que os Maori travaram para obter direitos legais para o rio. Deste filme resultou um manifesto, feito em colaboração com os membros guardiões destas primeiras nações, para a sensibilização e envolvimento do público no movimento dos direitos legais da natureza. A teoria dos direitos da natureza, ou direitos da Terra, é uma abordagem legal que reconhece direitos legais a ecossistemas e espécies, de forma semelhante aos direitos humanos fundamentais. Este conceito não é congruente com a legislação do século XX que vê a natureza como um recurso a ser explorado, e o ser humano como superior e soberano desta. Um dos aspetos mais interessantes para mim desta iniciativa legal agora global, é que finalmente a ciência quer unir-se ao Conhecimento Ecológico Tradicional (TEK) de povos indígenas, que se baseia na simbiose entre os seres humanos e o meio ambiente. Em ‘I am the River, the River is Me’, somos arrebatados pela beleza natural circundante ao rio, e num documentário clássico onde os diretores conscientemente se ilibaram de serem politicamente corretos e se inseriram na moldura da câmara, apelam a um espírito de colaboração: ‘Afinal estamos todos no mesmo barco’ disse Lom em entrevista, num trocadilho adequado sendo que quase todo o filme foi filmado dentro de uma canoa. A história foi contada pelos Maori: vi e ouvi o arrepiante canto de boas-vindas à equipa do filme ao seu território, assim como os pequenos rituais de reconhecimento às entidades não-humanas do mundo natural, incluindo os espíritos dos seus antepassados, tudo parte da sua narrativa, que foi obrigada a ser política. Os Maori contaram algo do seu ponto de vista que me impressionou muito: foram os Europeus que inventaram o conceito de Paz. Um sintoma do desrespeito ocidental perante a rede visível e invisível que nos mantém vivos neste planeta, em cada território. Fala-se de território neste filme, mas não do ponto de vista de propriedade, de um dono. Neste filme fala-se de território do ponto de vista da responsabilidade, do cuidado. Em Portugal, já se erguem muitas ecoaldeias, mas o movimento STOP Ecocídio, que deu os primeiros passos, ainda não ganhou força nem jurídica nem no imaginário civil. Enquanto ‘I am the River, the River is Me’ se focou mais no final feliz de uma batalha de 150 anos e nos encheu os olhos de um verde infinito, de sons de pássaros tropicais e de um alívio pacífico, ‘La Guarde Blanche’, realizado por Julien Elie, deu-nos um outro contexto, no lado oposto do planeta, o México, onde em 2021 foram assassinados 27% dos ativistas ambientais a nível global [3], e nos mostrou todo o processo de espera de várias comunidades. Achille Mbembe, filósofo e historiador político camaronês, assentou o conceito de necropolítica sobre a definição de biopoder de Focault: se a sociedade ‘decidiu’ que se pode exercer o direito de matar certos grupos de pessoas derivado à forma como estas nascem, ou seja as suas características biológicas, tem de haver políticas que revolvem à cerca de como estas pessoas podem ser forçadas a morrer, e com tais políticas cria-se todo um sistema económico, social e consequentemente cultural, inerente à administração de como é que tal biopoder é exercido. Em ‘La Garde Blanche’ vemos e ouvimos um lado de uma história que se multiplica vezes sem fim, que detalha como a necropolítica é implementada: vemos a angústia da impotência das comunidades, o medo e a construção do terror, perpetuados por empresas mineiras, ou hotéis de luxo, ou madeireiros. A tensão é muito palpável nestas comunidades onde muitos membros das suas famílias já foram assassinados, ou estão desaparecidos, e onde amigos já não sabem em quem confiar pois há infiltrados em suas comunidades. Lembrou-me da Pide, e da solidão que o meu pai descrevia que ela criava. Enquanto ‘La Garde Blanche’ parte de um exemplo específico, com uma abordagem detalhada, narrativa, documental, como se de um estudo de caso se tratasse, ‘Big Bang Henda’ de Fernanda Polacow, retrata pelos olhos e expressão artística de Kiluanji Kia Henda, artista angolano, o contexto pós-colonial de Angola, mas de uma forma mais fragmentada, simbólica, performativa e até mesmo abstrata. Vi uma honestidade muito grande nesta curta-metragem devido à precisão com que o mise-en-scène foi calculado. O tema do herói e do anti-herói é conjeturado, lado a lado com um estudo poético da ganância. Contrastando a selva cheia de vida colonizada por negros, com o espaço museológico cheio de morte colonizado por brancos, ‘Big Bang Henda’ mostra o lado escultural (arquitetónico) urbano como um legado da humanização da necropolítica, provocando uma reflexão colorida e mordaz sobre a relação da história colonialista e pós-colonialista com vários tipos de paisagem. A paisagem foi provavelmente a palavra que ouvi mais durante o festival. Estava na boca dos espectadores, na boca dos júris, dos programadores e de participantes nas conversas que se passaram na Biblioteca. Em particular, durante o lançamento do livro ‘Um Olhar Português: Cinema e Natureza no Século XXI’ organizado por Filipa Rosário e José Duarte, e publicado pela Documenta | Sistema Solar, tentou-se relembrar o início da representação da paisagem na pintura (de certa forma a origem do mise-en-scène). ‘Paisagem é um conceito sintético’ disse então Rosário, o que a meu ver troca-se por miúdos se pensarmos nisto um pouco como aquele proverbio: será que se uma árvore cair na floresta e não estiver lá ninguém para ouvir, ela faz barulho? Ou seja, o termo paisagem, só existe se for um humano a conceptualizá-lo, e algo só é uma paisagem, se for pensada como tal. Se alterarmos tal hipótese, e retirarmos o humano da paisagem, paisagem passa a ser natureza. Isso não significa que o humano não seja parte dela, pois sim o é de forma ontológica, mas o objetivo do conceito deixa de ser representativo. Tentativamente, o grupo em conversa mencionou durante o lançamento do livro que as primeiras pinturas sobre paisagem foram do holandês Frederik de Moucheron no século XVII; o óleo ‘Mountaineer in a Misty Landscape’ do século XIX pelo alemão Casper David Friederick foi também mencionado e descrito como um marco, se não mesmo o início de quando paisagem começou a ser pensada desta forma, como um conceito que através da contemplação só é possível ser descrita por quem a concebe, e tal contemplação é uma relação com o sujeito que a concebe. Durante esta conversa na biblioteca eu pensava em Turner e nos Pré-Rafaelitas em Inglaterra, ambos contemporâneos de Friederick, e pensava também no fresco de Masaccio ‘The Tribute Money’ (1425-1480) na Capela Brancacci em Florença. Mas foi já enquanto pesquisava para escrever este artigo, que Ambrosio Lorenzetti se revelou ser o pintor reconhecido [4] com a pintura ‘Good and Bad Government’ (1343) como a primeira instância onde a paisagem se manifesta. O mais curioso de tudo, é o conteúdo apresentado: ‘estas decorações nas paredes representam uma moda bem estabelecida: são imagens ricamente padronizadas, atrativamente espaçadas, de pessoas a disfrutarem da vida ao ar livre. Esta demanda por imagens rurais num palácio grande é reveladora. Porque o programa de urbanização do homem aumentou e o seu controlo do território selvagem tornou-se mais extremado, o tipo de interesse naïve sobre a vida rural, captado tão cedo em Avignon, tinha-se tornado numa obsessão escapista.’ [4] Chego à conclusão de que andamos a projetar a construção do colonialismo na história da arte desde 1343 - pelo menos. Quando falo em colonialismo, falo de invasão, apropriação e usurpação. E isso, do ponto de vista de alguém que vê a natureza com direitos legais, implica a natureza também, ou seja, quando falo de colonialismo, falo não só da história da humanidade política entre humanos, da usurpação do território enquanto recurso para a exploração capitalista, mas falo também da história da humanidade ocidental e da criação do pensamento antropocêntrico neste fresco de Lorenzetti: uma definição clara, representada, de que os humanos são outro que não a natureza, e por isso se intitulou de paisagem, porque a soberba finalmente olhou e pensou nela. Vencedora do Prémio de Educação Ambiental, a curta-metragem em Língua Portuguesa ‘Ervilha’, de Teresa Mendonça e Vencedora da Competição de Curtas-Metragens em Língua Portuguesa, ‘Percebes’, por Laura Gonçalves e Alexandra Ramires retratam situações onde ciclos colonizadores se podem observar em escalas temporais distintas no contexto português. Em ‘Ervilha’, a construção da avenida D. Nuno D’Alvares no Porto prometida há 100 anos, perturba agora em 2023 a paz e um estilo de vida saudável que os habitantes da Ervilha disfrutam, ameaçando o seu deslocamento. Em ‘Percebes’ vemos a relação entre os Algarvios, os percebes e o turismo, algo que se manifesta como uma colonização anual – não se chamavam antigamente colónias de férias por nada. Penso que é uma boa altura para inserir aqui mais uma definição de ecocinema, desta vez por Roberto Forns-Broggi, académico autor da obra ‘Abecedario de la Imaginación Ecológica em Nuestras Américas’: ‘ecocinema é uma classificação para filmes que se presta a gerar consciencialização ecológica, que reflete uma consciência sobre as relações frutíferas e problemáticas com a vida natural.’ [6] Mais ainda, ‘ecocinema não é uma ideia acabada. Nem tão pouco uma forma prescritiva de media ambiental. Mesmo sendo um conceito sob construção operando com e de tradições de locais, ambientes, economias, e territórios diferentes, o ecocinema tem como objetivo juntar festivais de cinema e estudos académicos com a intenção de desafiar os nossos hábitos de perceção do ‘mundo-mais-do-que-humano’’ [7]. Gonçalves e Ramires elucidam em ‘Percebes’ exatamente esta definição, em que uma relação frutífera também é problemática. Toda a animação é feita como uma dança, uma dança mirabolante entre os percebes, o mar, dois tipos de pessoas (os colonos e os nativos) e a urbe. A natureza é representada através daquela consciência do trabalho e da dificuldade que Mbembe fala, e onde se percebe que nada vai mudar. Nesta animação desenhada com abundância e gosto, vemos aguarelas e lápis de cor - talvez um guache ou outro também - e nas células do seu flipbook predominam os azuis, os laranjas e um branco pardo. Mas não vemos qual é a situação dos percebes. É-nos dado no final, um laivo da imaginação ecológica que Forns-Broggi defende necessária para que o cinema ecocrítico possa expressar, consciente e inconscientemente, formas alternativas ao pensamento racional hegemónico: a senhora do restaurante propõe que os percebes são resistentes como as pessoas, e que como tal, testemunham o passar do tempo através dos ciclos. Neste momento, houve uma aproximação entre percebes e pessoas, mas tal aproximação foi feita no contexto da aceitação do ciclo colonial turístico e não de especulação de consciencialização ambiental, e muito menos de desafiar os nossos hábitos de perceção do mundo-mais-do-que-humano. No caso português, sinto que a sociedade aquiesce em prol do desenvolvimento consumista sem sequer pensar muito – ou nada - sobre isso. Em ‘Ervilha’, Mendonça traz-nos a doçura dos afetos, simples como ela é, nua, bonita, entre moradores e o seu trabalho mergulhado no cultivo de subsistência e espírito de interajuda. Mas retrata um afeto que afinal não é suficientemente forte para agir. Será que alguém já tentou parar os interesses de Mário Ferreira, o empresário que vai construir a avenida? Porque é que o bem-estar desta quase-celebridade do mundo dos negócios é mais importante do que o bem-estar de um grupo de pessoas? Vou especular aqui que duvido que tenha havido resistência a este destino. O sr. Ernesto (um dos ocupantes da Ervilha) considera que há resistência no ato de ir ficando (disse que os ocupantes ‘são teimosos’). E sim, há, mas é uma resistência passiva. Este passivismo português, enquanto oposto ao ativismo que se vê muito retratado no cinema ecológico internacional (especialmente fora da Europa), também faz parte da paisagem do ecocinema e do cinema ecocrítico: no domínio da consciencialização ecológica é necessária uma gradação da intensidade dessa consciencialização, para que o público que consome e vive narrativas dominantes e coloniais deixe de outrar perspetivas diversificadas e divergentes. Independentemente do valor ambiental (que presume a relação entre humano e paisagem numa lente política), ‘Ervilha’ e ‘Percebes’ têm um caracter ecocinemático que é valioso para o estudo de uma etnografia portuguesa no ecocinema. A meu ver, os retratos feitos estão em conceptual divergência para com o paradigma Hegeliano, em que a morte continua a ser voluntária, mas isso é o resultado de não assumir riscos. No seguimento destas duas curtas que falam à maneira portuguesa do que é viver bem (no nosso caso sem nos chatearmos muito com nada), este mesmo conceito de Viver Bem é também adotado largamente pelas comunidades indígenas de toda América do Sul, mas foi reconhecido pelas Constituições do Equador (2008) e da Bolívia (2009). Este buen vivir está associado à qualidade de vida de ser, e não necessariamente produzir. Outro paradigma ocidental muito difícil de desafiar e resistir. No entanto, Frederico Ferreira conseguiu transmitir essa paz desapegada em ‘Vegetalidade’. Curioso, de momento, sinto-me híper vigilante sobre o uso da palavra paz, agora que entendo que só pessoas que inventaram guerras é que podiam ter inventado a paz. Esta tendência coletivo-suicida que nós temos vindo a desenvolver, – de pormos capital por cima de qualidade de vida - gera aversão nalgumas pessoas. Individualmente, atualmente, são os homens que mais cometem suicídio, e frequentemente por causas associadas às pressões deste sistema que nos obriga a consumir e que nos consome. Mas em ‘Vegetalidade’ foram três amigos no masculino que observámos levando uma vida espaçada, em que a burocracia do nascimento não tem de ser festejada, mas o cuidado com o acariciar da morte é um ato honroso. O filme abre com uma provocação poética: ‘Uma pessoa é uma planta com um endereço fiscal’, e as imagens vão-nos dando pistas para irmos desvendando uma relação paradoxalmente ténue e definitiva entre o terreno e o celestial. Os símbolos reconhecíveis que Ferreira monta em cena transportam-nos para momentos de meditação e mediação com o céu transcendental, mas também com os pássaros. Mas estes homens, rapazes, auto outraram-se, nota-se. São vagabundos abastados de tempo e donos do eco da sua vontade, pois sabem que tais hábitos e costumes não são possíveis de coexistir na sociedade consumista onde vivemos. Em entrevista aos programadores do Cine-Eco, Tiago Alves falou da importância do entrosamento do fator económico, financeiro, consumista na resolução dos nossos mil problemas ambientais. Dentro deste problema, existem muitos outros, mas a meu ver, dentro da complexidade económica é uma questão profundamente emocional que se tem de resolver. A vontade de ter bens materiais para além da satisfação das necessidades de sobrevivência, tem se vindo a intensificar desde há 15 000 anos desde que a agricultura de excedentes foi inventada (note-se também que é da agricultura que vem a origem da palavra colonização, do latim colonus). O desejo, o anseio, as ambições humanas desequilibradas, são um sintoma de uma negatividade consciente. Ficamos viciados em dopamina, no jogo, no álcool, nas compras, porque sentimos que nos falta alguma coisa: e falta! Falta absolvermo-nos da culpa que nos persegue por termos colonizado a natureza. Nós já sabemos como proceder para esta absolvição se dar: é parar! Parar de colonizar, parar para regenerar! ‘A diferença entre o remédio e o veneno está na dose’ proclamava Paracelso desde o séc. XVI e enquanto a produção excedente foi necessária para garantir a prosperidade da espécie há muito tempo atrás, de momento, tal produção excedente excede os limites da prosperidade e tornou-se no nosso maior veneno. O clássico ‘Trás-os-Montes’ de António Reis e Margarida Martins Cordeiro de 1976, projetado enquanto sessão especial no programa do festival, foi um bálsamo audiovisual, uma espécie de antidoto para tal veneno. Embrenhada em retratos 4K, com filmagens micro e macro, em drones de alta-definição e sonoplastias hiperbolizadas característicos do cinema contemporâneo, para mim, o regresso à ruralidade portuguesa dos anos 70 apresentou-se como um momento avant-garde. De repente estava n’ ‘O Jardim’ de Derek Jarman, onde as mais absurdas viagens no tempo e no espaço poderiam acontecer. Estava também a observar o simbolismo e performatividade patente na ‘Cor da Romã’ de Sergei Parajanov, onde a humildade é privilegiada. Mas mais perto do meu coração, vi em ‘Trás-os-Montes’ vislumbres plásticos da minha infância. Uma era sem anúncios na paisagem, mas com meias de renda, sem poluição visual ou auditiva constante, mas com amarras religiosas; uma era onde rebolar pelos campos era realmente uma felicidade e andar de burro e carroça o normal. Uma vida que não era presa à crueldade do sistema capitalista, mas que os elementos a tornavam dura. Fala-se sempre de uma precaridade do mundo rural até ao final do século passado. Mas qual a precariedade que preferimos? A precaridade, vem de um lugar de falta, e de momento, falta-nos a capacidade de parar de consumir a Terra, falta-nos a saúde mental e emocional para nos redimirmos e voltar a rebolar no seu leito, e com isso, desenvolver com ela uma relação amorosa, romântica. Falta-nos o amor. Para quem ama, e cuida, a biodiversidade, foi difícil visionar filmes como ‘Broken Wings’, de Jorik Dozy e Sil Van Der Woerd, onde o absurdo da caça aos passarinhos exóticos é documentado. Para quê? Para quê enjaular um ser cuja vida consiste em voar? Feito com o pássaro sempre em plano grande, a viagem longínqua que faz desde a selva onde suas asas são coladas em armadilhas, até a uma jaula num apartamento de um arranha céus na cozinha de alguém que nem sequer lhe dá atenção, é de partir o coração completamente. No filme ‘Des Rives’, de David Sanchez, vencedor do prémio Valor Água, também nos é dado a conhecer uma mistura de muitos dos aspetos que venho mencionando ao longo desta reflexão: com uma abordagem bastante pedagógica mas agradável, estatísticas e dados científicos mostram-nos como o declínio da população das baleias francas está diretamente relacionado com o nosso consumismo desenfreado. Por um lado, pela poluição sonora dos cargueiros que não permite a comunicação entre baleias, e por outro lado, a poluição plástica, e microplástica, provoca uma reação de stress nas células das baleias impossibilitando-as de se reproduzirem. A água do Golfo de St Lawrence já está muito quente para conseguir manter a sua cadeia alimentar de forma funcional... todo um círculo vicioso que precisa de ser quebrado. A protagonista, Billie-Jazz, fala muito em ouvir a água, e acompanhando o lado científico desta média-metragem, vão-se também desenhando os afetos pelo rio e que, o filme argumenta, deveriam estar presentes e normalizados na nossa economia social. Billie-Jazz procurou os guardiães ancestrais deste rio, e aliando conhecimento ancestral e científico, estão a procurar os direitos legais para este rio também. Mas sobre o cuidado, e a complexidade da nossa existência, houve no Cine-Eco um filme muito poderoso que acabou por muito merecidamente ganhar o Grande Prémio Ambiente das Longas-Metragens Internacionais, que foi o ‘Fauna’ de Pau Faus. Ágata de Pinho disse-me que o que procura no cinema são as emoções, e esta longa-metragem espanhola soube muito meticulosamente trabalhá-las. Mas veremos como na segunda parte. Até lá procurem amar a terra.

Inês Ferreira-Norman

:::

Notas [1] Ágata de Pinho, entrevista a 17 de outubro 2024. |