|

|

ARTE, VIOLأٹNCIA E MATRIARQUIA EM TEMPOS DE PROPAGANDAINأٹS FERREIRA-NORMAN2025-11-10

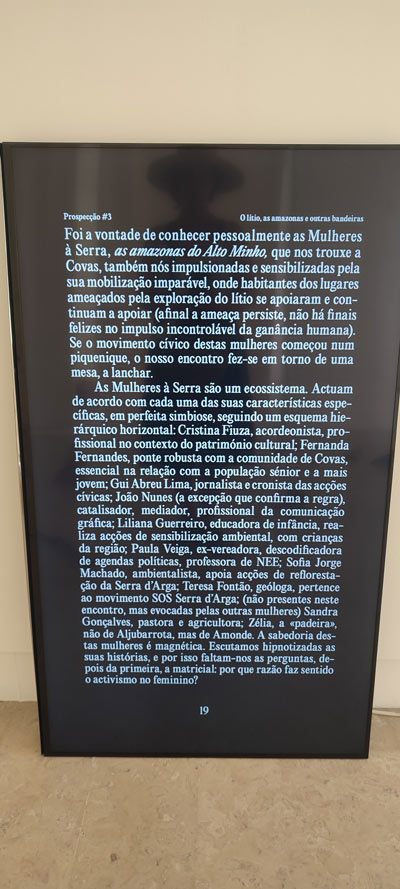

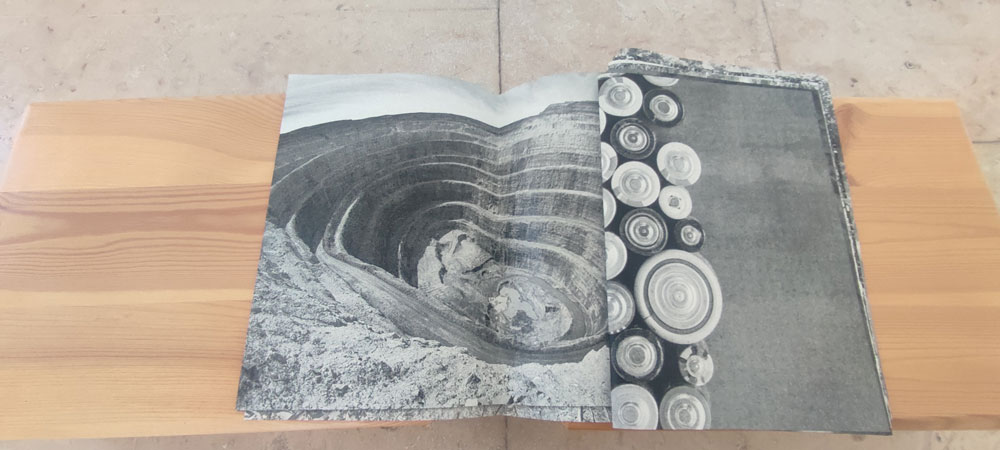

Mas a arte, definiu David Cross (artista, ativista e académico britânico que foi meu professor na University of the Arts London), procura questionar. E foi claramente seguindo este princípio, que a artista e curadora Ana Pérez-Quiroga, com Bruno Marques e Javier Cuevas del Barrio, compôs e expôs na exposição Como falar do Trauma? Uma ditadura ainda presente nas artistas ibérica’, na galeria Quadrum, que fechou no passado dia 21 de setembro. Os curadores questionaram de que formas o trauma pode ser exterpretado, por exemplo, e deixaram-me inquieta e inebriada por estar em companhia honesta. Ao mesmo tempo, esteve também patente 31 Mulheres: Uma Exposição de Peggy Guggenheim no MAC/CCB, com curadoria de Patricia Mayayo até ao passado dia 7 de setembro. A exposição original, badalada como o primeiro impulso significativo feminista ocidental dentro do mundo da arte ocidental, data de 1943, e com curadoria de Peggy Guggenheim mostrou obras realizadas por artistas emergentes e estabelecidas da época, que subscreviam maioritariamente o Surrealismo e a Arte Abstrata. Ambas estas exposições, ainda que conceptual, estética, plasticamente e até institucionalmente em espetros distintos, partilham cronologias e até mesmo um momento histórico em comum: a ascensão do fascismo das décadas de 20 e 30 que culminou com a 2ª Guerra Mundial na década de 40, e a Guerra Civil Espanhola. Esta quase-pseudo-corelação é desafortunadamente oportuna de análise no nosso presente, um século depois. Os trabalhos apresentados na exposição de Peggy Guggenheim (e não os da curadoria de Patricia Mayayo), à exceção de God de Elsa von Freytag-Longhoven que é de 1918, foram feitos nas décadas de 1920, 30 e 40. Em comparação, a exposição Como falar do Trauma?, à exceção da obra atemporal de Elo Vega, tem como ponto de partida cronológico 1923. São duas exposições que dialogam entre elas por muitas razões, e que de uma forma ou outra discursam com e contra a opressão patriarcal. No caso de 31 Mulheres, esta premissa é menos pronunciada no conteúdo e mais na forma e contexto. Na altura, realizar uma exposição só com mulheres modernistas foi de facto algo radical, mas foi Marcel Duchamp a sugerir a Guggenheim que fizesse tal exposição, e Guggenheim acabou por delegar Max Ernst para visitar os atelieres das artistas emergentes e escolher as obras que iriam constar na exposição. [4] Ernst foi um ‘elo comum’ entre várias mulheres do movimento surrealista, e tal como muitos dos seus amigos artistas modernistas, fugiu para Nova Iorque por causa da 2ª Guerra Mundial. Ernst viveu com Leonora Carrington até 1940 em Saint Martin d'Ardeche, perto de Avignon no sul da França, e foi detido duas vezes, a última das quais levou Carrington a fugir também, mas esta atribuladamente para o México. Carrington é uma das artistas que expôs em 31 Mulheres, e hoje considerada uma das principais figuras do surrealismo feminino. O termo ‘surrealismo feminino’ está ainda a ser debatido por académicas como Whitney Chadwick. Chadwick viu na integração do trabalho destas artistas no movimento surrealista um enigma contraditório, digno de ser questionado, maioritariamente por razões formais e essencialistas, porém, é no âmago conceptual do que é ou não o surrealismo que vejo desalinhamentos mais profundos. ‘Quando Max Ernst a conheceu, ele já tinha pintado uma série de noivas crianças musas. De certa forma, (...) Leonora era o sonho encarnado, porque os surrealistas também tinham um tremendo amor à inocência, eles achavam que era a forma de perversão mais excitante, e Leonora como menina de convento, só com 19 anos na altura, com este tipo de sexualidade radiante explosiva, satisfez os seus desejos a esse respeito’ [5]. Os desejos dos surrealistas relativamente às mulheres eram muitos. O seu empenho em discutir relações sexuais levou-os a encontrarem-se em doze sessões que foram publicadas como Investigating Sex: Surrealist Discussions (2011). Dessas doze sessões, somente duas tiveram mulheres presentes. Estes encontros eram uma forma de manter a exclusividade intelectual no domínio masculino, encontros nos quais a intelectualização do sentir, do sensassionar, informavam o caráter transgressivo pelo qual o movimento tanto ansiava. Em baixo um excerto: ‘André Breton: O que é que Pierre Unik pensa de ser sodomizado por uma mulher? De certa forma, e em algumas destas sessões, podemos conciliar um tom definitivamente expressivo, ansioso de quebrar com as normas, mas que por outro lado até possa lembrar o educacional. Contudo, apenas uma página a seguir, podemos ver como as opiniões rapidamente descendem ao controverso, imoral e inaceitável de hoje em dia: ‘Raymond Queneau: O que pensa do estupro? Há que admitir que em Investigating Sex o objetivo era documentar e intelectualizar a transgressão até ao ponto de ‘libertar desejos inconscientes, mesmo que assustadores’ [8], mas não deixa de ser difícil tragar em 2025 que um artista possa ter revelado que violação ‘é a única coisa’ que o atrai ou que acha que violações são legítimas. Escrevi uma parte desta reflexão em 2023, e na altura foi-me dito que estava a misturar e a obscurecer a vida real com a obra de arte e o exercício artístico. Este comentário concede que o que está no domínio artístico não deve ser confundido com a índole do artista, mas podemos verificar que hoje em dia estas questões se manifestam cada vez mais. Tenho a certeza que é uma tentativa de equilibrar o nível de degradação societal. No entanto, se optarmos por uma cancel culture desenfreada, sem parâmetros, e em modo constantemente acusatório, pode ser contraproducente. A exaustão pode levar à deslegitimação. No entanto, temos sim de refletir a quem andamos a dar tempo de antena, pois a ‘banalização do mal’ (Hannah Arendt) que hoje vemos, já é mais uma ‘capitalização do mal’, e o seu processo de normalização já começou há muito tempo. Posto isto, que fique claro que não há desculpas para o estupro. Os surrealistas tinham um leque de hostilidades contra as mulheres: pensavam que as mulheres eram passivas, musas, destituídas de capacidades ou qualidades intelectuais; viam as mulheres como uma criação deles próprios: Louis Aragon ‘descreve a mulher como ‘o epítome de um mundo maravilhoso’ que ‘renasce quando fecho os olhos’ [9]; ou seja, a ideia de mulher é mais vibrante quando é uma ideia, não enquanto mulher de facto: um ideal plausivelmente comparável ao que hoje em dia é a pornografia. Mais famosamente, eram quase obcecados com a objetificação e exploração do corpo feminino e promoviam a ideia perversa d‘o aniquilamento da mulher’ para ‘o atiçamento das audiências masculinas’ [10]. Para colmatar este culto misógino, tinham desprezo por proibições no contexto de fantasias violadoras e de assassinato. Hoje em dia, é geralmente aceite que o estupro é mais uma questão de exercício de poder, do seu abuso, do que de desejo sexual. Esta tese, inicialmente proposta por Susan Brownmiller num contexto socio-feminista em 1975 no livro Against our will: Men, Women and Rape, descreve a violação como um ato deliberado de opressão política, de forma a impor o patriarcado, evidentemente através da violência. Mas foi com os estudos de Nicholas Groth e Jean Birnbaum Men who rape: the psychology of the offender em 1979, em que mais de 500 homens emprisionados e hospitalizados foram analisados (inclusive através da análise de violações de homossexuais por homens heterossexuais), que se concluiu que ‘o estupro é um ato pseudosexual, um padrão de comportamento sexual que está associado muito mais com estatuto, hostilidade, controlo, e dominação do que com prazer sensual ou satisfação sexual. É comportamento sexual primariamente ao serviço de necessidades não sexuais’. [11] A obtenção de poder através da violência e da violência sexual é uma característica largamente masculina. As estatísticas não mentem: 8% da população portuguesa nas prisões são mulheres, contra um vasto 92% [12] de homens, sendo a média europeia de 5.4%, ou seja 94.6% de homens. Em 2024, segundo a APAV [13] 25 mulheres por dia pediram apoio, representando 76.3% do total de queixosos. Estes dados não contemplam exclusivamente o crime de violência doméstica, este que aporta 76% do universo de crimes violentos. Mesmo em crimes cometidos contra homens, são sempre os homens os maiores perpetradores, com 59.9% dos delitos. Refocar toda a sociedade para a criação de vida em vez de para a sua perda é uma mudança paradigmática muito mais profunda do que simplesmente lhe chamar biofilia e gostarmos muito de plantas. O respeito pela vida começa por respeitar – e centralizar - quem dá vida. Mudar o espectro de valores, comportamentos e políticas humanas para apoiar ‘dar a vida’, é de uma regência interna muito mais fundamental que um ‘simples’ ajuste de ordenados para atingir a paridade, que são métricas patriarcais. Longe de mim querer sugerir que a paridade não é necessária, porque é. É essencial, angular. Centralizar quem dá a vida, quem cuida dela, também significa centralizar a paternidade, e por isso as casas de banho masculinas também devem conter um fraldário. Pôr o cuidar da maternidade/paternidade no centro da nossa existência iria ter um impacto positivo muito profundo na nossa sociedade. Isto é muito diferente da centralidade que já existe numa lógica capitalista: concentrar a herança na família, e convencer gerações inteiras (quer por questões ideológicas para os privilegiados, quer por castração de acesso a recursos às comunidades oprimidas) que criar um filho deve ser um sacrifício. Existe toda uma linguagem que institui a culpabilização das crianças de uma dívida para com os pais que vai passando o trauma do capitalismo patriarcal no seio familiar desde a sua conceção, pois promove uma economia em que os afetos estão comprometidos com a produção. Na perspetiva de Vérges, usar a violência como punição é sucumbir a uma das causas mais gritantes de todos os problemas sociais globais, com especial enfoque no racismo, sexismo, xenofobia, todos impulsionados pela mão do patriarcado. A violência é – e aqui eu partilho da sua opinião – a força motriz do patriarcado. A revolução matriarcal é ética, de valores, e de sentimentos. No seu seguimento, virão os procedimentos políticos necessários. É, de momento, realmente uma visão radical do mundo, uma mudança quase utópica pela qual ansiamos. Um mundo sem violência, será possível? É desejável? Como não castigar aqueles que cometem crimes, especialmente os violentos? Como não querer que os estupradores paguem pelos danos deixados no nosso corpo, mente e alma, e consciência coletiva? Se entendermos que não há vidas mais importantes do que outras, é uma visão coerente a de que um estado não pode alegar proteger, se usa a violência contra o seu próprio povo. A verdadeira transformação matriarcal é a irmandade, a compaixão, a comunidade, a horizontalidade. É difícil? De momento é. Seria mais fácil se não tivéssemos de passar tanto tempo a lutar contra a opressão em tantos formatos. Precisamos de uma visão que unifique a diversidade, mas não a homogeneíze. É também preciso a visão de que milénios de opressão não vão ser curados em 2 ou 3 mandatos. Nem 50 anos. A libertação é um processo contínuo (bell hooks). E será preciso também muita arte que permita a expurgação dos traumas e os dedos nas feridas. Temos de provocar a ascensão de mulheres feministas interseccionais ao poder, e digo em posições que façam a diferença, em posições de tomada de decisões, em números suficientes para que seja possível a implementação de novos sistemas não violentos. Também o disseram a chefe de estado da Eslovénia, Nataša Pirc Musar e a primeira-ministra dos Barbados, Mia Amor Mottley, no último Debate Geral da Octogésima Sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas, retaliando o espírito paternalista do patriarcado: ‘Não nos podem pedir que apareçamos para a foto de família e para os votos quando precisam deles e depois excluir-nos das decisões da família. Como se vocês fossem os crescidos e nós as crianças’. [14] Não só mulheres apelam à presença de mulheres para as mesas da obtenção da paz, também o vice-presidente da Gâmbia, Mohammed B.S. Jallow, frisou: ‘Porque elas normalmente arcam com as consequências das agitações, as mulheres têm de participar nas discussões sobre conflito e paz’. [15] A violência colonial – a epítome do patriarcado – a qual Franz Fannon argumenta que só é possível acabar com violência, está em alta em 2025. Quer seja no genocídio dos Palestinianos e os colonatos sionistas, quer seja no Congo através da colonialidade económica extrativa, para mencionar apenas dois meros casos. O Instituto de Investigação da Paz de Oslo, o Programa de Dados de Conflito de Uppsala, e o Instituto para Economia e Paz concluíram que 2024 foi o ano com mais conflitos armados desde a 2º Guerra Mundial, com 61 conflitos e 36 países envolvidos. A larga maioria são conflitos extrativistas, e/ou colonialistas, e/ou xenofóbicos. Por isso sempre que nas redes sociais perguntarem ‘então e não te preocupas com conflito x? Só te preocupas com conflito y?’ a resposta é que é virtualmente impossível discutir 61 conflitos em 2200 caracteres. Voltemos aos anos 30 e 40 do século passado, quando foi mesmo esta violência, a violência colonial, racista, xenófoba, antissemita, patriarcal, que deixou uma abundância de trauma durante o período da 2ª Guerra Mundial, iniciado pelas ambições de Hitler. Max Ernst foi capturado em França, primeiro por ser alemão e inimigo dos aliados, e depois já pela Gestapo quando a Alemanha já tinha invadido a França, acusado de ser artista degenerado. Consequentemente, Leonora Carrington teve de fugir. Fugiu para Espanha, mesmo no final da Guerra Civil Espanhola, onde foi internada à força num sanatório em Santander, a mando de seu pai, devido a um colapso nervoso causado pela violência da perseguição política infligida a Ernst, assim como também por visões de cadáveres espalhados pelas ruas, na sua viagem de França a Espanha. Algo que Manuel Firmo, anarquista português que se voluntariou para a Guerra Civil Espanhola também reconta no seu livro Nas Trevas da Longa Noite (1978), assim como outros detalhes mais gráficos da prisão/campo de concentração no Tarrafal onde acabou por passar quase 4 anos. Carrington sabia desde tenra idade que seria pintora, uma pintora de relações com criaturas e animais, uma contadora de histórias do fantástico e do outro mundo. Enquanto criança, ela escreveu sobre uma ilha que estava a construir para que todos os animais se escondessem porque estavam a ser exterminados pelos humanos. A sua preocupação com o mundo natural era óbvia e Teresa Arcq acredita que uma das razões para o renascimento do interesse pelo seu trabalho hoje em dia, é o crescimento da nossa consciência ambiental [16], que no caso dela manifesta-se intensamente através de um imaginário animal, bestial. Os cavalos de Lord Candlestick (1938) é uma das pinturas que Mayayo conseguiu expor na exposição do CCB e que estava patente na exposição original de Guggenheim. Pessoalmente, foi um acontecimento importante para mim, poder presenciar uma pintura dela desta década, virando a história do surrealismo do avesso para mim, destronando Salvador Dali e a obra Casal com as Cabeças Cheias de Nuvens (1936) do meu top de pinturas surrealistas presenciadas [17]. Como se uma espécie de vindicação artística e reposição do equilíbrio tivesse acontecido. Os animais são um tema prevalente no repertório de Carrington, os intermediários entre o real e o fantástico, sendo a hiena uma das suas criaturas mais conhecidas [18], assim como o cavalo, presente em várias pinturas e também nas suas histórias. Quando se exilou no México, conheceu todo um grupo de surrealistas também exilados pelos vários conflitos da época, e Remédios Varo tornou-se numa das suas maiores aliadas. Varo era uma das amigas mais chegadas de Carrington e teve uma carreira ainda que prolífera, muito curta devido à sua morte prematura por ataque cardíaco. Ela gostava de ciência e de alquimia desde a sua infância pois foi influenciada pelo seu pai, que era engenheiro e a ensinou sobre geologia e como desenhar. Os cristais, o manto terrestre, e o que estava por detrás do visível, foram algumas das suas motivações iniciais para juntar-se ao grupo de pensadores e artistas na Espanha, os Logicofobistas (pessoas que tinham fobia da lógica) o que acabaria por ser um passo na direção em se socializar com os surrealistas. Inicialmente pintava retratos e experimentava com materiais não convencionais como cera, mas foi só depois de também ter de fugir da guerra, neste caso a Civil Espanhola, que se dedicou à prática artística pela qual hoje é conhecida. Leu os escritos de G.I. Gurdjieff e P.D. Ouspensky e começou a incorporar preocupações pelo cuidado da saúde espiritual da comunidade, consciência ecológica, um novo mundo onde homem e mulher estão equilibrados (ela retratava figuras andrógenas frequentemente), mulheres como professoras, criadoras e bordadeiras do manto terrestre, nutridoras de vida. O seu trabalho evoca um sentido de transformação. Varo não constou na exposição 31 Mulheres, mas considero importante mencioná-la e ao seu trabalho, não só pelo seu valor e complexidade artísticos, mas também para denotar como o ‘surrealismo feminino’ era influente, e foi desprezado por quem escreveu a história da arte crassamente. Junto com Katy Horna e Carrington eram conhecidas como ‘As Três Bruxas’ por razões que o seu trabalho artístico demonstra claramente, sendo que o empoderamento social que elas cultivavam provinha também do facto de todas elas conseguirem manter uma carreira artística independente do movimento masculino surrealista na Cidade do México. Estas artistas focavam-se numa narrativa própria, onde figuras femininas tinham autonomia e sabedoria, enquanto os artistas homens focavam-se em expressar tendências opressoras, violentas para com mulheres. Carrington famosamente disse: ‘Eu não tinha tempo para ser a musa de ninguém. Eu estava demasiado ocupada a rebelar-me contra a minha família e a aprender a ser uma artista’. [19] Carrigton conseguiu fugir para o México porque se casou com um diplomata mexicano, Renato Leduc. Ainda que a razão pela qual ela se casou – que se note, em Lisboa – foi a imunidade diplomática, é de frisar que as mulheres da altura não eram autorizadas a terem um passaporte sem autorização ou de seu pai ou esposo. Portanto mulheres portuguesas ou espanholas que quisessem fugir aos regimes da época enfrentavam muitos mais obstáculos do que os homens, claro, mas também mais do que mulheres estrangeiras. A máquina propagandista (em particular a Mocidade Portuguesa Feminina) desta época focava-se na domiciliação da mulher, na sua subserviência, e no seu papel de mãe e esposa controlado através da religião católica. E a religião – como se continua a verificar hoje em dia – é ironicamente, um grande obstáculo à paz e à integridade feminina. Como é que não existe o paradigma supremo da Criação (o nosso ambiente, a natureza e tudo o que nela há) e da Criadora de Vida (as mulheres) nas religiões Abraâmicas, mas precisamente o contrário se verifica, é algo que me deixa perplexa. No contexto da Guerra Civil Espanhola, e na Guerra Colonial Portuguesa, eram os soldados nacionalistas – ditos católicos – que violavam respetivamente mulheres republicanas de esquerda e africanas. A investigação de Paul Preston Spanish Holocaust - Inquisition and Extermination in Twentieth-Century Spain (2012), revelou que existia propaganda para o incitamento a estupros da parte do general nacionalista franquista: ‘Aquilo que é conhecido de tais transmissões por Queipo de Llano vem dos noticiários impressos do dia seguinte, juntamente com alguns fragmentos anotados por aqueles que os ouviram. Comparações (...) entre os dois sugerem que os textos impressos na imprensa eram uma reflexão pálida da obscenidade dos originais. Os editores de jornais sabiam que não deviam imprimir os incitamentos mais exagerados a violações e assassinatos. (...) A censura poderá ter sido intencionada para limitar o acesso ao incitamento de Queipo ao abuso sexual de mulheres de esquerda, mas a extensão a que os rebeldes o consideravam legítimo pode ser visto pelo que aconteceu em Fuentes de Andalucia.’ [20] Em Amor em tempo de guerra: Guerra Colonial, a (in)comunicabilidade (im)possível (2004) Helena Neves recolheu testemunhos de militares que estiveram nas colónias e ainda que não confessassem ter presenciado, ‘era sabido que em quarteis da PIDE violavam mulheres, acusadas ou não, de ligação à guerrilha’ [22], disse um alferes na comissão em Angola. Assim como civis, também mulheres locais, o que um outro alferes miliciano em Moçambique declarou ser um acontecimento banal: ‘As lavadeiras muitas vezes não escapavam. Os soldados e até furriéis não estavam com meias medidas.’ [22] Quer no meio artístico, quer em contexto policial, militar, civil, podemos verificar que no Modernismo e na ditadura, o estupro é visto como legítimo, assim como muitas outras formas de opressão e controlo são legitimadas. O Modernismo sempre me foi vendido exclusivamente como um período de avanços intelectuais e culturais, contudo, se entendermos bem como é que as narrativas são manipuladas, afinal descobrimos que foi às custas de muitas pessoas, de muitos recursos, e de liberdades alheias. Sublinham-se duas táticas de manipulação que ainda hoje persistem, e que se estão a intensificar no presente momento. Em primeiro, a elevação cultural da pátria à entidade emocional soberana, na altura através da fusão do estado com a religião cristã, que promove por si só uma cultura de celebridade patriarcal (o Papa, Jesus, por exemplo) e nos continua a impingir que haverá um só líder que a salvará. Na altura, em detrimento da família, pois a ‘militarização do espírito’ instilava a pátria como merecedora do autossacrifício popular, e hoje em dia, também, em detrimento da família, através da exploração capitalista, em que tudo vale para sermos ricos. Em segundo, a propaganda, que por sua vez faz muito uso da censura. Em particular o Movimento Nacional Feminino, exercia pressões patriarcais sobre as mulheres, tendo sido um dos casos particulares a proibição de fotografias na imprensa das despedidas entre esposas e soldados na Doca de Alcântara quando eles iam para a guerra. Estas despedidas eram desencorajadas pelo MNF na rádio, chamando a estas mulheres ‘abjectas carpideiras’, pois ‘as verdadeiras mães portuguesas abençoariam os filhos sacrificados pela inteireza da pátria’ [23]. Opressão emocional no seu melhor, a tentativa de obliteração da memória coletiva de tal opressão, com princípios antitéticos aos instintos da verdadeira maternidade no cerne da motivação propagandista: as mulheres não devem criar vida, mas sim produzir vida para a máquina industrialista que compõe a guerra. Foi com uma dureza notável que Salazar se glorificava das mortes dos soldados que tinha enviado para Espanha para defender Franco: ‘Orgulha-me que tenham morrido bem e todos – vivos e mortos – tenham escrito a sua história. Não temos nada a pedir, nem contas a apresentar. Vencemos, eis tudo!’ [24] Na exposição Como Falar do Trauma? Uma ditadura ainda presente nas artistas ibéricas vemos vários trabalhos que muito eloquentemente falam de vários modos de opressão que persistem até aos dias de hoje. Voltamos à década de 20 em Portugal, no auge do sentimento antidemocrático provocado pela instabilidade do que é redefinir todo um sistema outrora monárquico para dar lugar a um sistema popular. Judith Teixeira publica a sua obra Decadência. Poemas em 1923, o mesmo ano que o bloco das direitas se reuniu para fundar o Partido Republicano Nacionalista que acabou por executar o golpe de estado de 1926. A obra de Judith não só era provida de liberdade formal, mas era principalmente quebradora de convenções católicas, convencionais, onde o sujeito feminino não era sequer ativo, e no caso de Teixeira não só era ativo, como lascivo. Incontrita, as descrições do corpo feminino através da sua voz autónoma, relatavam o amor entre duas mulheres de forma sublime desafiando diretamente as normas impostas pela sociedade. Outro exemplo de revelia é o poema Mulher do vestido encarnado onde Teixeira reflete sobre a prostituição: ‘Paixões perversas Penso ser interessante, poder comparar este(s) poema(s) com as investigações sexuais dos surrealistas, acontecidas cerca de cinco anos mais tarde (entre 1928-1932) pois ambas as obras têm uma essência modernista muito demarcada baseada na transgressão das normas conservadoras. Porém, os surrealistas estão ancorados na heteronormatividade, e na opressão das mulheres: logo na primeira sessão de discussões dos surrealistas a 27 de Janeiro, a homossexualidade foi abordada, e para além de Breton se opor violentamente a uma discussão investigativa sobre o assunto, Raymond Queneau admitiu prontamente que havia um evidente preconceito contra a homossexualidade entre os surrealistas. Judith Teixeira, uma visionária da altura, embrenha-se na compaixão com paixão, deslumbra-se nas palavras que celebram o feminino e o feminismo por dentro, sem vergonhas, sem calúnias, com autodeterminação. Como é sabido, também a igreja católica e as forças armadas tinham (têm) uma aversão à homossexualidade, e, derivado à instabilidade política desta década, ambas as instituições fizeram pressão sobre o General Inocêncio Galvão Teles, o governador civil de Lisboa, e o promotor de justiça Dr. Álvaro de Lacerda de Aguiar para categorizar os livros Decadência (Poemas) (1923) de Judith Teixeira, Sodoma Divinizada (1923) de Raul Leal e Canções (1922) de António Botto como obscenos, por conta da homossexualidade implícita e explicita que continham. Condenados por ofensas à moralidade e perversão, ficaram conhecidos pela Literatura de Sodoma, que foi queimada publicamente a 23 de outubro de 1923 no arsenal da Marinha, numa tentativa de mostrar à sociedade portuguesa que ela ainda estava redimida aos ideais conservadores católicos. E estava. E está. Susana Mendes Silva honrou esta memória com uma instalação muito pertinente por ser uma instalação sonora, intimista, focando-se na voz. A voz, que foi o que roubaram a Judith e a tantas outras mulheres que se identifica(va)m com a liberdade. A sua peça Como silenciar uma poeta? (2025) faz-nos olhar para um retrato de Judith, e ouvirmos: ‘afirmar que a sua obra não presta, assegurar que a sua obra não aparece em antologias, arquitetar o seu desaparecimento, queimar a sua obra em praça pública, marginalizar a sua luxúria poética’, entre outros verbos ‘censurá-la, caricaturá-la, travar, esquecê-la’... [26] As artistas Ana Peréz-Quiroga e Cintia Gutiérrez apresentaram duas peças que estão ligadas ao Franquismo, que tal como Salazar, tanto queriam fazer desaparecer a oposição, e por isso adotaram medidas criminosas para o fazer. Cintia remete-nos para o chão que enterra os corpos desaparecidos, e Pérez-Quiroga traz-nos um relato/retrato biográfico da sua mãe (e tia até certo ponto), uma (duas) das ‘Crianças da Guerra’, um grupo de 30 000 crianças exiladas por causa da Guerra Civil Espanhola, que foram acolhidas pela Rússia durante 19 anos. Os pontos ‘desaparecidos’ em comum, é que estas crianças só regressaram a casa, porque o governo franquista queria reaver os seus prisioneiros políticos da Divisão Azul, um contingente militar de voluntários espanhóis que tinham lutado pela Alemanha Nazi contra a União Soviética na 2ª Guerra Mundial. Trazê-los de volta em 1956, quando ocorreu um dos primeiros protestos de estudantes significativos em oposição ao regime, era uma questão de controlo e de perceção de controlo: a propaganda, ferramenta tão necessária para a manipulação das gentes. Teorizava Salazar: ‘Impossível evitar-se hoje a formação duma opinião pública, tão numerosos são os meios de comunicação: o livro, o jornal, a rapidez e sigilo da correspondência particular, a telefonia, o cinema. Simplesmente, esta opinião pública pode ser abandonada a si própria ou se convenientemente dirigida... Se o Governo dirigir a opinião pública, fornecendo-lhe sempre elementos verdadeiros, honestos, desinteressados, é evidente que a servirá melhor do que certa imprensa ligada ocultamente a interesses materiais por vezes inconfessáveis’ [27] Com a criação do Secretariado de Propaganda Nacional em 1933, dirigido pelo jornalista e escritor modernista António Ferro (antigo editor do Orpheu Negro), a imprensa, a radio, cinema, teatro, literatura e até as artes plásticas, gráficas e decorativas formaram uma forte manipulação orquestrada. O modernismo em Portugal foi assim marcado pela presença política nas artes. Almada Negreiros, Jorge Barradas, Stuart Carvalhais, e Bernardo Marques foram alguns dos protagonistas da mão artística do regime, sendo que muitos deles não subscreviam a ideologia, porém eram seus algozes. Na realidade, Negreiros facilitou tal transação, ao declarar numa conferência na Sociedade Nacional de Belas Artes em 1933: ‘a palavra mais desconsiderada hoje em Portugal é a palavra artista. Desconsiderada, desprestigiada, falida e posta fora de cena e da vida’ [28], assim como Diogo Macedo que fez um pedido mais direto de apoio à atividade artística. Salazar, ciente da utilidade das palavras de Ferro – ‘a arte, a literatura e a ciência constituem a grande fachada da nacionalidade, o que se vê lá de fora’ – e também impressionado com o lema de Mussolini ‘é necessário criar a arte nova dos nossos tempos’’, deu carta branca ao ideólogo para fazer uso de todas as ferramentas culturais, artísticas e tecnológicas que permitissem ao Estado Novo a doutrinação da ideologia do regime.’ [29] Houve também os casos de apropriação, como foi o caso de Sarah Afonso, Ofélia Marques, e Mily Possoz. A arte de Sarah Afonso, que retratava o Minho rural e o seu folclore, os livros infantis ilustrados por Ofélia Marques e a técnica e reputação internacional de Mily Possoz, foram usados pelo Estado Novo como a vitrine do Modernismo, mergulhando a obra destas artistas no regime para o avanço da sua narrativa cultural. Tal foi a apropriação, que todas estas artistas foram galardoadas com o prémio Amadeo Souza Cardoso. Uma espécie de reconhecimento do seu trabalho, pois na verdade eram simplesmente instrumentais para a promoção dos valores do regime. E o mesmo se passou com a presença feminina no governo de 1934, Domitília de Carvalho, Maria Cândida Parreira e Maria Guardiola, que Todos os trabalhos em exposição em Como falar do trauma? eram muito fortes, pois nos conectavam com as camadas de anos de opressão empilhadas atrás do presente numa expressão contemporânea, atual. Os nomes de cada artista bem presentes a vermelho contrastam imenso com as pequenas etiquetas do CCB/MNAC. Em particular, o trabalho de Elo Veiga Rape Scene (2024) é um retrato certeiro da nossa cultura visual, em que imagens de mulheres a serem violentadas nos contextos que aqui entroso – artístico, cultural, social, religioso, político, militar, policial, económico – são tão comuns, e nos influenciam a toda a hora: a propaganda patriarcal, violenta. A ubiquidade do corpo nu feminino permite a normalização da violência porque apela ao desejo sexual. Como se se invertesse o sentido da teoria de Groth, ou seja, o desejo de poder leva à sexualização, mas a sexualização também leva ao desejo de poder, e devido à sua proliferação, intensifica-se a violência e as diversas formas de violência contra as mulheres. Sobre Rape Scene, lê-se em folha de sala: ‘Longe de qualquer pretensão de censura ou cancelamento, pretende pelo contrário, fazer com que a arte fale sobre aquilo que é silenciado, realizar (...) uma contra pedagogia da crueldade’ [31]. Eu acredito que será assim que a matriarquia poderá resgatar um sentido de viver novamente. Salazar admitiu extraordinariamente que ‘a censura é uma instituição defeituosa, injusta. (...) Não há nada que o homem considere mais sagrado do que o seu pensamento. (...) O jornal, o alimento espiritual do povo deve ser fiscalizado como todos os alimentos’ [32]. Mas Karl Popper também nos alertou que a tolerância para com intolerantes é a morte da tolerância. Revisitando a questão do trauma, e a normalização da violência, especialmente a violência contra as mulheres e a criação da vida, penso que estamos a viver um episódio muito específico da normalização da violência. Não posso deixar de sublinhar o trabalho de Susana Gaudêncio na exposição Como falar do trauma? que nos mostra a relação direta entre a violação da terra através do extrativismo, e a luta feminina pela salubridade do território, numa reflexão multimédia, visualmente e plasticamente aliciante e delicada, sobre a criação da vida e a sua destruição. Nos últimos anos, tem havido realmente uma maior mobilização – em especial da juventude – para defendermos o nosso planeta, o nosso habitat, a nossa casa, alertando para a crise existencial que atravessamos. Esse pânico, consciente ou inconscientemente (ou seja, para pessoas decentes ou para negacionistas), gerou uma crise moral profundíssima, do mais existencial possível. Temos ou não a capacidade de nos unirmos para nos salvarmos? (Sim, porque o planeta irá salvar-se mesmo que nós não). Ou só conseguiremos salvar as celebridades a quem demos tanto poder social e económico por consequência de milénios de doutrinação? Esta ideia do homem modernista, génio, ainda vinga na cultura de massas, e principalmente na política e economia mundial, e é por isso que estamos reféns da ideia de que um líder autoritário é que porá ordem nesta(s) crise(s). Em Portugal, confundimos os anos em que Salazar foi Ministro das Finanças, em que ele ‘salvou Portugal’ de uma crise económica após o período de instauração da república, com um ciscador que promete resolver uma crise cultural causada por ele próprio e pela influência política da extrema-direita da Patriots.eu, só porque ele usa o mesmo slogan ‘Salvar Portugal’. Em Portugal e num mundo globalizado de extrema-direita, temos várias crises, e várias celebridades para as ‘solucionar’: o Andrew Tate soluciona o feminismo, o André Ventura soluciona a incapacidade de muitos portugueses para comunicar e participar civicamente na sociedade e nas decisões políticas (porque assim o infligiu Salazar), Mark Zuckerberg soluciona a falta de comunidade que o capitalismo nos trouxe, Putin soluciona a ameaça da NATO, Netanyahu soluciona a resistência com terrorismo, o Elon Musk soluciona a sustentabilidade com extrativismo e o escape para outro planeta, Starmer e Trump solucionam a participação cívica e a liberdade de expressão, especialmente nos campos da paz e do ambiente com a corrupção dos sistemas judiciais, policiais e militares. A comunicação social de massas virou a casaca, tornando-se uma máquina propagandista interesseira em prol de lucro económico, em detrimento do profissionalismo pela qual já foi conhecida. Não há, nem nunca houve uma pessoa que irá salvar todo o mundo. Nem Jesus o fez, nós é que inventámos que sim. O mundo, o universo, é plural, e somos nós que temos de nos salvar a nós mesmos, a todos. De momento vivemos a monopolização das crises e a nossa complacência com os ídolos do dinheiro é antidemocrática. O capitalismo patriarcal é, nesta versão atual, antidemocrático. Temos de resistir e resistir principalmente à propaganda, pois ela é a manipuladora chave. Com a arte como veículo de resistência, mesmo que seja em modo delay, há uma consciência coletiva que é restaurada. Na exposição 31 mulheres, a minha percepção da história da arte cimentou Leonora Carrington como a cabecilha do Surrealismo, que com os seus cavalos meio assombrados destronaram Salvador Dali, reescrevendo a minha história da arte através da experiência empírica; na exposição Como falar do trauma? aproximei-me não só das mulheres retratadas do passado, e das mulheres artistas em exposição no presente, como de mim mesma, por partilharmos estórias e pelo trauma ser coletivo também. Dentro desta unificação, há em ouvir as vozes que não puderam falar uma solidariedade que o patriarcado nunca vai entender, e será assim que o iremos desarmar.

[1] Maté, G. (2023), The Myth of Normal, Penguin Random House for Apple Books, p.75

|